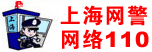

严复

辜鸿铭

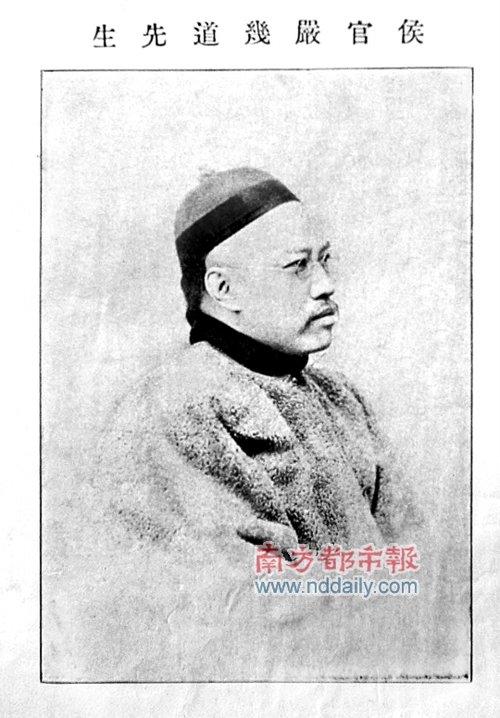

1924年泰戈尔(中排右)留居清华时与辜鸿铭(中排左)等人合影,前排左起:王文显、张歆海、徐志摩、张彭春,后排右清华校长曹云祥

一次宴席,辜鸿铭大放厥词,宣言恨不能杀二人以谢天下,有客问二人为谁,回约严复和林纾,其时严、林二人均在同席。严复对辜鸿铭的挑衅置若罔闻,而林纾则当场质问辜何出此言。辜曰:“自严复《天演论》一出,国人只知物竞天择,而不知有功名,于是兵连祸结;自从林纾《茶花女》一出,莘莘学子就只知男欢女悦,而不知有礼义,于是人欲横流。以学说败坏天下者,不是严、林又是谁?”

1911年12月9日,武昌起义爆发一个多月之后。参加南北议和的北方代表团成员福建人严复,甫踏上南下专车,就被吓得不轻:包括总代表唐绍仪在内的一干政界要人,清一色都剪掉了辫子。这原本不该是件出奇的事情,两天前,岌岌可危的大清朝廷无奈下诏,允许臣民自由剪发。就连清末状元、立宪派中坚人物张謇也兴冲冲地剪下了辫子。

但在上年1月刚被赐予文科进士第一名的严复还没回过神来,脑门后的辫子是他忠于清廷的象征,这咔嚓一剪刀下去,斩断的不是青丝,而是大半生的信仰。让他既惊愕又困惑的是大清官员们怎么能转眼之间变得这么不仁不义。所以谈判第二天,他就孤身离沪回京,向袁世凯告状:“唐绍仪非议和也,乃往献江山耳。”后知后觉的严复终究是一介书生,其实南北双方已经达成默契,清室退位,成立共和国、由袁世凯任临时大总统,大清国的倒塌已势不可当。

严复在戊戌前后满腔激情地宣扬进化论,以一己之力划出了中国近代思想史的分水岭,而在辛亥前后又复归传统文化,曾是时代弄潮儿的他,真正跻身汹涌而至的革命洪流中又无所适从,不知舟流所届。

与时局格格不入的还有与严复同时被赏文科进士的辜鸿铭。时称“辜疯子”的他在宣统退位后,挂冠而去,特意穿上长袍马褂戴着假辫子,让黄包车夫拉着他巡游北京城,生怕世人不知“辜疯子”的我行我素。

两位当时最负盛名的翻译同业相斥了大半辈子,却在此时同病相怜了起来。对于中国的未来,是提倡西学还是发扬中学,是科教救国还是道德兴国,是认同共和还是忠于皇室,他们原本有着迥然不同的答案,阴差阳错的又在共和如火如荼之际不约而同地唱起了时代反调。

两个留学生的西学与中学

同为19世纪50年代生的严复和辜鸿铭的人生都在12岁那年转了个弯。

严复1854年生于福建侯官(今福州)一个医生家庭,7岁入私塾读圣贤书,如果不是父亲的突然离世,严复也许会沿着科举之路一直走下去。12岁(1866年)那年,严复悲喜交加,春天时他从父母命与王氏结婚,不料秋季父亲就因抢救霍乱病人而染病身亡。家无恒产,尚有寡母新妇幼妹,全家五口人难以维持生计,遑论学业。恰巧这年9月,船政大臣沈葆桢持创办福州船政学堂,严复以一篇有感而发的《大孝终身慕父母论》,得到沈葆桢激赏,以第一名被录取。该学堂免收一切学费和生活费,且每个月派发四个银元,这对严复来说更是雪中送炭。

辜鸿铭1857年生于南洋马来西亚槟榔屿一个英国人的橡胶园内。父亲辜紫云祖籍福建,时为橡胶园总管,除闽南话外,还会讲英语、马来语。母亲则是金发碧眼的西洋人,讲英语和葡萄牙语。辜鸿铭自幼对语言有着超常的理解力和记忆力。没有子女的橡胶园主布朗先生非常喜欢他,将其收为义子,悉心教导。12岁那年,辜鸿铭带着父亲“不剪辫子、不进教堂”的嘱咐,随义父布朗前往英国留学。

从1866年入学至1871年毕业,严复五年的船政学堂生活所学绝大部分是西学范畴。船政分为前后两学堂,严复就读的后学堂教授驾驶、轮机,须兼修天文地理、医学、力学等近代科学知识,以英文授课。当时,这些都是被人看不起的“末技”。1877年,严复被派赴英国海军学校学习海军驾驶。他先在英吉利抱士穆德学校学习近五个月,然后转入格林尼茨皇家海军学院继续学习。在这所英国最为著名的海军大学里,严复除了攻读英文和西方近代海军知识外,还大量阅读了亚当·斯密、边沁、孟德斯鸠、达尔文、赫胥黎等思想家的著作,并悉心探、钻研西方列强之所以崛起而横行全球的根本原因,成为中国近代较早直接受西方教育的少数人之一。

在1877年严复赴英留学之际,20岁的辜鸿铭刚刚获得英国爱丁堡大学文学硕士学位,并准备赴德国莱比锡大学学习土木工程。在爱丁堡大学学习期间,辜鸿铭师从英国文化保守主义的领袖———托马斯·卡莱尔,辜鸿铭此后全部的政治倾向和文化立场,无不与卡莱尔这位欧洲浪漫主义文化思潮的领头人有着千丝万缕的瓜葛。卡莱尔在其著作中赞美了中国的皇帝及文人士大夫政治的模式。这种观点,对辜鸿铭崇信中国传统的政治伦理秩序、人治方法,产生了直接影响。尽管这时至少精通六门语言的辜鸿铭连中国话都不会说。

对于从小目睹中华民族饱受西方列强凌辱的严复来说,维多利亚时期的英国,无论是民主制度的优越还是经济社会的发达,都让他无限感喟。通过两年多的学习、观察和对比,严复痛感祖国专制愚昧,对近代西方政治、经济、文化倾慕膺服,尽管此时严复尚是个毛头小伙,但对中西在物质文化层面,乃至政制文化层面的优劣之处自有一番见解。

留英期间,与中国驻英公使郭嵩焘的交往对严复来说意义非凡。严复“每值休沐之日”,“辄至使署,与郭公论述中西学术政制之异同。”两人兴之所致,往往谈论得“穷日夕弗休”。这让严复逐渐接受郭嵩焘学习西方有本末之分的思想,跳出洋务思想的局限去追求西方富强之本,也使严复逐渐偏离洋务海军留学生所循的良将之路,迈入一番新天地。

两个翻译家的引进与输出

1879年,严复学成归国后,在福州船政学堂任教习,翌年调天津北洋水师学堂任总教习。至1890年,因与李鸿章不洽,不预机要,遂从事著述。1895年,甲午战争中,中国海军之脊梁北洋水师在与日本海军作战中全军覆没。时任北洋水师学堂总办(校长)的严复,被猛然一击,悲戚不可言喻。

从1895年2月开始,严复在天津《直报》上连续发表了《论世变之巫》、《原强》、《辟韩》和《救亡决论》四篇政论文章,介绍了进化论,并以此为理论基础呼吁中国必须急变、大变,对传统专制制度提出了尖锐批判。在《原强》中,严复提出了他那著名的三民思想,即“鼓民力、开民智、新民德”。鼓民力指的是禁止鸦片,禁止缠足;开民智指废除八股,提倡西学;新民德则是提倡自由平等,设议院,逐步实行君主立宪。

1898年,维新变法的关键时刻,严复翻译的《天演论》横空出世。这本强调生物界优胜劣汰观点的书,经严复之手,在中国产生了不可估量的影响力。胡适回忆说:“《天演论》出版之后,不到几年,便风行全国,竟做了中学生的读物了”,许多人还以进化论术语来给自己的小孩取名。胡适原名洪骈,就是在读了《天演论》之后才改名为“适”,字“适之”。

江苏社科院研究员,《严复大传》的作者皮后锋对南都记者说:“《天演论》所唤醒的合群保种意识,为中国古典的民族主义注入了蓬勃生机,使之演变为现代民族主义,为近代中国的救亡运动催生了强大的动力。”

《天演论》刊世之后,严复相继翻译了亚当·斯密《原富》、斯宾塞的《群学肄言》、孟德斯鸠的《法意》等多部著作,把西方古典自由主义经济学、哲学、法学、社会学、逻辑学第一次系统地带进国门。严复也因此声名鹊起,光绪帝在林旭等维新人士的推荐下,特意召见了严复,听严复绘声绘色“吹水”了一番大洋彼岸的世界。

1885年,当严复一边担任天津北洋水师学堂总教习,一边参加科举考试之时,辜鸿铭踏上归国之路。在归国的船上,辜鸿铭舌战几位肆意诋毁中国的德国人,为同船并不相识的乘客广州候补知府杨玉书所赏识,在其引荐下辜鸿铭进入晚清重臣、两广总督张之洞的幕府,委以洋文案,办理邦交诸务。刚从异国归来的辜鸿铭,一心钻研国学经典。甲午战后,国内西学盛行,已对中国传统文化颇有心得的辜鸿铭却反其道而行之。在他看来,西方文明充满了弊病痼疾,他对西学东渐冲击传统文化地位的态势忧心忡忡,不惜采用激烈的表达方式呼吁“东学西渐”。他不仅大讲儒教尊王之旨,义利之辨,忠怒之道,对维新志士“好论时事,开报馆,倡立议院”的变法运动也横加指责。

自1883年在英文报纸《华北日报》上发表题为“中国学”的文章开始,辜鸿铭昂首走上宣扬中国文化、嘲讽西学的写作之路。义和团运动时,用英文撰写的为义和团和慈禧太后辩护的系列政论文《尊王篇》让辜鸿铭声名大噪。19世纪末20世纪初的几年里,他将《论语》、《中庸》译成英文,相继在海外刊载、印行。后来又翻译了《大学》。除了从事中文作品的翻译,辜鸿铭还用英文撰写了很多宣扬儒学王道的作品,如《中国的牛津运动》、《春秋大义》(又名《中国人的精神》)、《呐喊》(又名《哀诉之音》)等。这些著作曾风靡西方,并对一些西方学者产生过重要影响。

在辜鸿铭看来,只有道德沦丧的民族才需要宪法保障。中国人并不需要宪法,因为中华民族历来拥有廉耻心,这种廉耻心使得每一位中国人能绝对地臣服于他们的皇帝。辜鸿铭觉得“中国人选择皇帝,是由于在他们的内心深处,认为皇帝是一个比他们自身更优秀更高贵的人”。所以,只要大力弘扬儒家道德观,中国便能长治久安,这比起西方文明的物质功利主义,有足够的与生俱来的优越感。

辜鸿铭对自己设想的道德乌托邦满怀信心,但这样尊儒攘夷的思想显然不合时宜,因此在国内应者寥寥。不过墙内开花墙外香,在“一战”前后的欧洲,特别是德国,由于人们饱受战争苦难,对于本国文明普遍感到失望乃至绝望,而对和平安宁的神秘东方产生某种朦胧的欣羡,辜鸿铭其人其书无意中成了他们心中“希望的绿洲”。不仅有的大学里成立“辜鸿铭研究会”“辜鸿铭俱乐部”,他的名字还广泛流传于普通民众之口。辜鸿铭笔下有条不紊的中国与温文尔雅的中国男人、幽美贤淑的中国女人形象也渐为欧洲人所熟知。

这也是为什么20世纪初,西方人流行一句话“到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭”。在清华大学国史研究院副院长刘东看来:“向本国来说别国,而道别国之长;向别国来说本国,又道本国之长。其实内在的动机一也,都是对父母之邦的热爱。从这个意义上来说,严复和辜鸿铭殊途同归。”

而且,不论是鼓吹学习西方的严复、康有为,还是完全由西方文化培育出来的饱学之士辜鸿铭,晚年都在文化保守主义的大旗下回归中国传统文化,毕生终究没能走出“告别传统却又复归”的命运。这个问题至今仍困扰着中国的史学家们:这样的轮回到底是由少不更事趋于成熟,还是无力把握正确方向的迷惘?

两个遗老的退守与进攻

1906年,清政府发布“预备仿行立宪”谕旨。作为“西学权威”的严复一时身兼数职。1905年5月,被任命为宪政编查馆二等资议员。1909年9月,在学部丞参上行走。1910年2月,任筹办海军事务处顾问官;5月,以“硕学通儒”资格钦选资政院议员。12月,被特授权为海军部一筹参谋官;1911年4月,以海军部一等参谋官被授为海军协都统衔;6月,被提名为中央教育会成员。

尤其是1910年1月被赐文科进士出身,这对已是四度参加“乡试”而名落孙山的严复可谓别是一番滋味在心头。清廷成例,非进士出身的官员不能在吏、礼两部任尚书、侍郎,死后颁谥不能有“文”字样,故一般士人都力争进士资格。严复也不例外。虽对科举不第的往事耿耿于怀,但在获得文科进士的赏赐后,心情大爽的严复立即重印名片,将这项头衔写了上去。

1911年10月,严复奉旨填词,为大清帝国写了国歌:“巩金瓯,承天帱,民物欣凫藻。喜同袍,清时幸遭。真熙皞,帝国苍穹保。天高高,海滔滔。”这是中国的第一首国歌,清廷在10月4日将其定为大清帝国唯一的国乐,6天后,武昌起义爆发了。

和严复心旌动荡、前路茫然不同,好骂善辩、敢作敢为的辜鸿铭从不曾动摇过他的信仰。1911年10月24日,武昌起义爆发14天后,辜鸿铭在上海的英文报纸《字林西报》发表了一封致编辑信,称辛亥革命“是一场暴乱”。此信发表后,辜鸿铭立即遭到围攻,有报刊在大标题中直言辜鸿铭为“怪物”,辜鸿铭任教的上海南洋公学学生群情激奋,气势汹汹地围着他质问。辜鸿铭面不改色:“言论本可自由,汝等不佩服我,我辞职。”说完,拂袖而去。

不久,辜鸿铭从上海避居到青岛。拖着小辫子,以遗老自居,反对革命。那时的青岛是遗老遗少的“桃花源”。辜鸿铭的儿子辜守庸就读于青岛大学,同学们纷纷自动剪掉发辫,但是由于辜鸿铭的反对,辜守庸不得不成为校园里少数仍顶着辫子的另类。

1914年,第一次世界大战爆发后,严复和辜鸿铭先后参与了帝制复辟活动:严复支持袁世凯称帝和辜鸿铭参与张勋复辟。在严复看来,此时的中国除了私欲横流、权利争夺外,所谓民族振兴,国家富强,所谓“自由为体,民主为用”之理念,在武人的金戈铁马,党人的角斗笼络中,都已消失得无影无踪。他寄希望于袁世凯,希望他能改变这一残酷现实。早在1912年12月,严复就发表《论国民政府不宜过深》一文,批评《中华民国临时约法》束缚了袁世凯政府手脚,指责革命党人为门户之利而争斗,人人死党背公,以破坏当建设。文章最后还称袁世凯为“不佞最爱”,这是他首次为袁世凯公开辩护。正因为有杨度、严复这样知名人士鸣锣开道,袁世凯才能一品其皇帝美梦。

与严复称袁世凯为“不佞最爱”形成对照的是,辜鸿铭对袁世凯却是恨之入骨,认为他背叛了清廷。1916年袁世凯死后,辜鸿铭在家大宴宾客,敲锣打鼓。然而次年7月,他却参与了张勋复辟帝制,任外务部次长,前往江浙一带,为复辟呼喊。嘴上功夫本就是辜鸿铭所长,他欣然领命出发,没想到半途就听说段祺瑞组织“讨逆军”讨伐张勋了。辜鸿铭无功而返,让张勋大怒道:“你辜负圣上鸿恩,从今以后,我不呼你辜鸿铭,老实些呼你为辜鸿恩算了。”辜鸿铭自知有愧,虽有意气,情愫相通。1920年张勋67岁生日,辜鸿铭特地送去一副对联:“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。”意为大清王朝已不复存在,王公大臣们头上戴的官顶大帽———“擎雨盖”也见不到了,然而还有张勋和自己头上辫子———依然“傲霜枝”。

逆时代而行的性格给辜鸿铭画上了背时、保守的小丑模样。五四时期,辜鸿铭那副由灰白小辫、瓜皮小帽和油光可鉴的长袍马褂所构成的遗老形象,成为京城街头和北大校园的一大景观,更成为新文化运动的活靶子。这个中西不同文化浇铸的守旧汉,在近代中国与西方短兵相接的战场上顾此失彼,分身乏术。呐喊无望的他,变得乖戾起来,以极端的方式为中国传统文化辩护。到了后来,辜鸿铭甚至把纳妾、缠足、贞节牌坊、廷杖夹棍等陋习,都视为宝贝,再三赞美。

新闻记者沈荩被清廷逮捕杖毙,舆论指责刑法过于残忍,司法程序不当。辜鸿铭冒天下之大不韪为清廷辩护:“根据中国人的观点,用棍子打死的严峻和残酷程度比砍头处死要轻,因为前一种惩处不会造成中国人感觉特别可怕的身首异处。”

这种不合时宜的思想为他招致“辜疯子”、“怪物”、“怪胎”等骂名,但辜鸿铭依旧我行我素,坚称自己是中国两个好人中的一个,他说“一个是蔡元培先生,因为蔡先生点了翰林之后不肯做官就去革命,到现在还是革命。我呢?自从跟张文襄做了清官以后,到现在还是保皇。好人的标准是什么?好人就是有原则,讲气节。”

而辜鸿铭在北大的得意门生袁振英,著名的无政府主义者,对辜鸿铭的保皇思想嗤之以鼻,但对于他忠于自己的信仰、始终如一的执着,不在乎利害,置全社会的白眼、愤怒、误会、迫害而全然不顾的坚硬倔强,却是十分欣赏,在辜鸿铭去世后,接连撰写了几篇文章纪念他。

辜鸿铭(右)和他的妻子淑姑(左)、小妾吉田贞子(中)

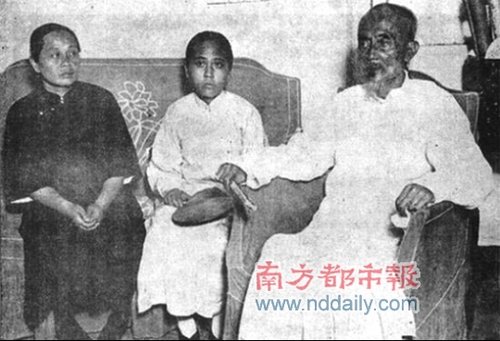

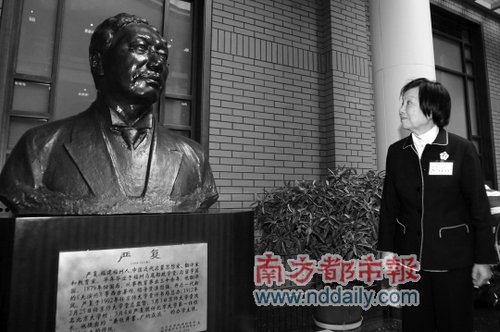

2007年,严倬云女士在北京大学图书馆“看望”祖父严复,严倬云的夫君为辜鸿铭的堂侄、海基会首任董事长辜振甫。

两个名士的婚姻与家庭

辜鸿铭觉得男人纳妾是天经地义的事,更视男人逛妓院理所应当,不过他与他的一妻一妾还是感情笃深。妻子淑姑是传统的中国女性,腼腆、幽闲、温顺、知书达理,而且有一双在辜鸿铭眼里“特别神气美妙的金莲”。辜鸿铭写作时喜欢把淑姑唤到身边,让她脱去鞋袜,把小脚伸到他的面前让他赏玩,甚至用鼻去闻脚上臭味。而妾室吉田贞子是辜鸿铭任张之洞洋文案期间在青楼赎回的日本女子。贞子温柔乖巧,辜鸿铭对她宠爱有加。用辜鸿铭自己的话说就是“吾妻淑姑,是我的‘兴奋剂’;爱妾贞子,乃是我的‘安眠’。此两佳人,一可助我写作,一可催我入眠,皆吾须臾不可离也。”

严复一生共有二妻一妾,生有五男四女。他的第一任妻子即是12岁时所娶之王氏,1892年王氏病逝后,严复纳了年仅13岁的福州女子江莺娘为妾,不久又娶了上海女子朱明丽为妻。

与辜鸿铭妻妾相处和睦不同,严复的小妾江莺娘给他平添不少烦恼。江莺娘大字不识,又性情偏拗,面目孤冷,经常跟严复大吵大闹,尤其是朱明丽进门后,妻妾两人拈酸吃醋,炮火连天,让严复无奈感慨“世间惟妇女最难对付”。

严复把与莺娘的结合称为“前世今生造下种种罪孽”,但对她所生的儿女并没有白眼相待。尤其是莺娘所出的三子严叔夏,深得严复喜爱。1918年,已是久病缠身的严复念念不忘严叔夏的婚事,硬是拖着病躯带严叔夏回家乡与他的挚友、溥仪的老师陈宝琛的外甥女林慕兰结婚,尽管此时,严叔夏和林慕兰相识还不到一个月。

辜鸿铭一生子息较少,仅一子二女。而辜鸿铭的独子辜守庸,一生备受辜鸿铭溺爱,用辜守庸自己的话说,“是过了一辈子公子哥儿的生活。”两个女儿辜珍东与辜娜娃像辜鸿铭一样,精通多国语言,而她们清高、骄傲的脾性也与辜鸿铭如出一辙。据传她们曾向提亲的人说出:“只要你用中、英、法、德、意、日六种文字各写一封求爱信,什么都依你”,一句话让求爱者退避三舍。宁缺毋滥的两个才女纵是一身才学与美貌(有四分之一混血因子)却终身未嫁。辜鸿铭死后,年仅16岁的辜珍东和辜娜娃在苏州削发为尼,常伴青灯,不久之后双双香消玉殒。

或许因为辜鸿铭身后人丁不旺的缘故,辜鸿铭的故居和墓地都已荡然无存。旧时北京东城区椿树胡同30号,辜鸿铭曾整日在前院老椿树下,对慕名而来的外国访客大谈东方文化的优越性,痛斥西方文明一文不值,并因此吸引越来越多的洋人前来“讨骂”,如今已无人知晓这里曾经住着一位在外国人心中堪比三大殿的文化怪杰,早在上世纪80年代辜鸿铭故居就被改建成王府井旅馆(今更名为柏树胡同26号),唯一不变的是这里依旧人来人往。

辜鸿铭的墓地也一样无迹可循,对中国文明推崇备至的他,终其一生也未能在这片偌大的土地上找到一块真正接纳他的地方。相比之下,严复在福建郎官巷的故居和墓地虽然也一度被遗忘和冷落,但最近几年由于严家后人的奔走呼告重新被保护起来,已成为福州著名的旅游景点。

两个同乡的相斥与同归

一直以来,自视甚高的辜鸿铭对严复一直颇有微词。他曾讽刺严复“达恉”的《天演论》,说是只消用《中庸》“栽者培之,倾者覆之”八个字便可将全书宗旨囊括无遗,何必“辞费”如此?

他甚至扬言要杀严复以谢天下。那是一次宴席,他大放厥词,宣言恨不能杀二人以谢天下,有客问他二人是谁,他回答是严复和林纾,而严、林二人均在同席。严复涵养好,对辜鸿铭的挑衅置若罔闻,林纾则是个火爆脾气,当场质问辜何出此言。辜鸿铭振振有词地拍桌骂道:“自严复《天演论》一出,国人只知物竞天择,而不知有功名,于是兵连祸结;自从林纾《茶花女》一出,莘莘学子就只知男欢女悦,而不知有礼义,于是人欲横流。以学说败坏天下者,不是严、林又是谁?”

对于严复引进《天演论》导致国人内斗之说,皮后锋研究员认为“这是一种误解。天演论固然强调人类社会存在竞争,而其根本目的不是鼓吹在人类社会中进行残酷的弱肉强食与血腥的兼并淘汰的社会达尔文主义,而是号召国人反对国际社会中的社会达尔文主义,强调只有‘合群’,内部团结,一致对外,才能‘保种’。”

中国人民大学清史研究所常务副所长、国内较早系统研究辜鸿铭的学者黄兴涛则对南都记者分析道:“辜鸿铭愤世嫉俗的心态使他睥睨一切,骂人骂世。他发出杀严复之论,是一时的意气之争,也是一种反抗,因为辜鸿铭始终不被中国士大夫圈子真正接纳,在某种程度上一直被视为‘外人’,他便要以其极端的保守态度来证明他是一个地道的、真正的中国人。”

但不管严复和辜鸿铭愿不愿意,同样来自福建,同样留学西洋,同样译作颇丰,在同样走上鼓吹帝制的道路后,世人就不由自主地视两人为抱守残缺的同类,他们人生的尽头也渐渐地有了交集。

中国传统知识阶层有归隐山林和沉迷酒色的传统,严复晚年走的就是这条路。严复长年吸食鸦片,死前一年才痛悔,但已无力自拔。他在京津谋职时,写给妻子朱明丽的63封信函之中,有27封谈自身的疾病,17封催促她速寄鸦片,有些信则两者都说。这导致他意志薄弱,晚年渐趋疏离忧茫。

而清高固执的辜鸿铭,尽管在国外声誉日隆,还一度被邀请去日本讲学,但改朝换代让他怅然若失。1919年,蔡元培欲辞职离开北大,北大教授在红楼开会挽留蔡元培。辜鸿铭也上台发言,赞成挽留校长,理由是:“我是保皇派,蔡先生是校长,校长就是我们学校的皇帝,所以要留。”

1924年春,辜鸿铭的忠心得到了“小清国”的回报,废帝溥仪破例将辜鸿铭单独召入宫中觐见,并赐以午膳招待。第一次见到皇帝,辜鸿铭非常感动,虔诚跪拜如仪,他把这次会见作为他一生中最值得骄傲的一天,直到临终之际,他自称对这次会见的回忆“仍在慰藉着他的心灵”。

1921年10月,严复在临终之际叮嘱儿孙“中国不灭,旧法可损益,必不可叛”后,在茕独孤苦中结束了自己对时世感伤的喟叹。

1928年4月,辜鸿铭留下“名望、地位都不过是泡泡,转瞬即逝”的遗言后落寞离世。他的两个女儿,为他穿好长袍马褂,将他花白稀疏的辫子细细编好,将他这个“生在南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋”的“东南西北人”埋葬后,双双到了苏州出家为尼。

后来严叔夏的妻子在日本投降后带着子女去台湾探亲,再也没能回到大陆。而严复的孙女严倬云以天作之合嫁给了辜鸿铭的堂侄辜振甫(后来曾任台湾海基会首任董事长)。辜严两家一段新的轮回就此开始。

参考书目

《严复集》王栻主编,中华书局1986年版

《辜鸿铭文集》,黄兴涛等主编,海南出版社2000年版

《文化怪杰辜鸿铭》,黄兴涛著,中华书局1995年版。

《严复评传》,皮后锋著,南京大学出版社2006年版

《严复评传》,欧阳哲生,百花洲文艺出版社2010年版

《寻求富强:严复与西方》,史华兹,江苏人民出版社1989年版

《辜鸿铭和他的<清流传>》,朱维铮,《中国文化》1995年01期

《严复和辜鸿铭的文化言说》,刘东,《文景》杂志2010年9月号

《严复的异性情缘与思想境界》,黄克武,《福建论坛(人文社会科学版)》2001年01期

学术顾问:中大历史系教授李吉奎

策划统筹:李召 韩福东

南都记者唐薇 实习生蒋晓敏

来源:南方都市报 日期:2011年10月13日