黄庭耀(翻拍)

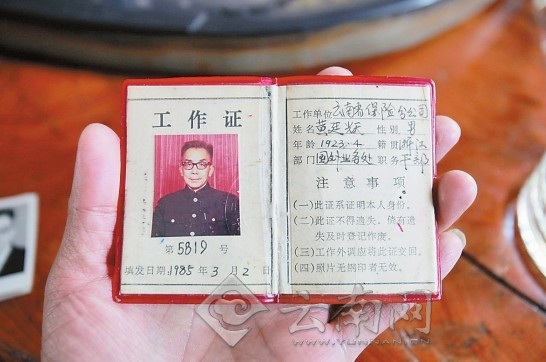

黄老曾用过的工作证

黄吉明含泪追忆父亲

看着心电图上的“生命线”从微弱地上下起伏,到慢慢地变成一条直线。10月9日晚8点55分,飞虎队陈纳德将军贴身翻译黄庭耀离世,享年91岁。昨天,深圳龙越慈善基金会理事高飞等人慰问了家属并送上了慰问金。云南省关怀抗战老兵计划项目办负责人周德蓉说:“黄老走得很平静,我们有幸陪他走完了最后一段路,希望黄老一路走好,他永远活在我们心中。”

知识渊博 他精通多门外语

黄庭耀幼年随父亲生活在上海租界,在外语环境中成长。22岁时,他毕业于上海金华专科学校(同济大学的前身)金融专业,曾在上海中国银行做练习生,精通外汇业务。1937年,他投身抗战,凭着良好的外语基础,被派往昆明成为飞虎队陈纳德将军的贴身翻译。“英语、日语、俄语、法语、德语,他样样都行。”提起黄老先生的外语能力,女儿黄吉明很自豪。“幼儿园放学,他骑自行车来接我,车把上就插着单词卡片,他一路走一路背,偶尔还教我念。学日语时,他已经56岁了。”

心地善良 他关心资助学生

抗战胜利之后,黄庭耀被派往昭通巧家一中当老师。在任期间,曾教授英语和语文,并用自己的工资资助了很多学生。“家里抽屉里装满了借条,都是他借给别人的钱。”黄吉明说,父亲调去巧家后,她和母亲也一并过去。记忆中,父亲对学生很是关爱,又补课又给助学金,而自己却连要5分钱的零用钱都要不到。

“印象中,父亲对人都很好,就算自己吃亏也不说。”黄吉明说,父亲在巧家一中教书时,分管工资发放的职工羡慕父亲工资高,父亲看那人家里贫困,于是将工资零头的3元钱给了他,没想到这一给,那人每个月都自动将3元钱扣除,直到黄庭耀调离巧家。

有过辉煌,而一生却为人低调,不喜张扬。“不要麻烦别人”始终是这辈子黄庭耀说的最多的话,他愿意伸手帮助别人,却不愿给别人添麻烦。直到临终前,他还一直嘱咐家人,让自己默默离去,不要开追悼会,不要去麻烦其他人。

家人陪伴

他如常平静睡去

“从入院到离开,就仅仅3天。”黄吉明提起父亲,忍不住地哽咽。10月7日,她发现父亲黄庭耀呼吸困难,立即将他送入医院。10月8日,经过两次抢救的父亲开始显得有些烦躁,眉头紧锁,医生直言老人能挺到现在全凭意志。黄吉明不断打电话催在外地的家人赶紧回来。

10月9日,一家人围坐在父亲病床边,不停地跟他说话,直到下午3点左右,老人紧锁的眉头才渐渐舒展。晚8点55分,在全家人的陪伴下,黄庭耀像往常一样平静地睡去,再也没有醒来。

黄吉明说:“父亲虽然走了,但是他的精神会一直影响着我们,这就是一笔无价的财富。”

精神传承 他一生影响儿孙

“爱学习,又低调。”在黄吉明心中,父亲永远是一个渊博的学者,却又低调得容易被人忽视。如今的黄吉明事业有成,但每天晚上躺下她都会总结一下今天做了什么,规划明天该做什么,“不能浪费每一天,每天都要有收获。”这是从小父亲教给她的道理,50多年,这个习惯她也一直保持着。

“退休后,每年暑假,外公都免费在家里办外语班。”外孙李立煌说,记忆里外公最喜欢的就是教别人知识,他听过母亲说起外公在巧家教书时资助学生,也看过儿时家里一堆小朋友围着外公学英语,他用自己的知识,去带更多的人遨游丰富的世界,这样的外公让他无比尊敬。

出生在富裕家庭的李立煌,没有豪门子弟的浮夸,他爱好收藏,爱好考古,这也是源于外公的感染。从小在外公的书柜间长大,看不懂外文、金融等专业用书,却爱上了文史类图书,喜欢上了古物。

记者 陈筑凌 实习生 贺茹辉 文

记者 苏颖 摄

来源:春城晚报 日期:2013年10月12日